Grundsteuer richtig berechnen und verstehen

Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Abgaben in Deutschland. Sie betrifft jeden Immobilieneigentümer und wirkt sich auf Millionen von Haushalten aus. Diese Substanzsteuer richtet sich nach dem Wert von Grundstücken und Gebäuden.

Jährlich fließen etwa 14 bis 15 Milliarden Euro durch diese Steuer in die Kassen der Gemeinden. Das Geld finanziert wichtige kommunale Projekte wie Schulen und Straßen. Nicht nur Eigentümer sind betroffen – auch 41 Millionen Mieter spüren die Auswirkungen, da Vermieter die Kosten umlegen dürfen.

Die Grundsteuerreform 2025 bringt wichtige Änderungen mit sich. Alle Immobilienbesitzer müssen neue Berechnungen durchführen. Professionelle Beratung und fundierte Tipps helfen dabei, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen.

Dieser Leitfaden erklärt Schritt für Schritt, wie Sie Ihre Grundsteuer korrekt ermitteln. Sie erhalten praktische Hilfestellungen für den Umgang mit der Reform und deren Auswirkungen auf Ihr Eigentum.

Was ist die Grundsteuer und wie funktioniert sie?

Als Substanzsteuer auf Grundbesitz spielt die Grundsteuer eine zentrale Rolle im deutschen Steuersystem. Sie wird auf rund 35 Millionen Grundstücke erhoben und stellt eine wichtige Einnahmequelle für deutsche Kommunen dar. Die Steuer betrifft alle Eigentümer von Grundstücken, Gebäuden sowie land- und forstwirtschaftlichen Betrieben.

Definition und rechtliche Grundlagen

Die Grundsteuer ist eine Realsteuer, die unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigentümers erhoben wird. Das Grundsteuergesetz von 1973 bildet die rechtliche Basis für diese Besteuerung. Durch die Grundsteuergesetz Änderungen, die das Bundesverfassungsgericht 2018 angestoßen hat, erfolgte eine umfassende Reform des Systems.

Die Steuer wird jährlich festgesetzt und basiert auf dem Grundsteuerwert der Immobilie. Kommunen nutzen die Einnahmen zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben wie Straßenbau, Schulen und Verwaltung.

Unterschied zwischen Grundsteuer A und B

Das deutsche Grundsteuersystem unterscheidet zwischen zwei Hauptkategorien. Die Grundsteuer A gilt ausschließlich für land- und forstwirtschaftliche Betriebe. Sie erfasst Ackerflächen, Wälder und entsprechende Wirtschaftsgebäude.

Die Grundsteuer B betrifft alle anderen Grundstücke. Dazu gehören bebaute und bebaubare Grundstücke, Wohnhäuser, Geschäftsgebäude und unbebaute Baugrundstücke. Diese Kategorie macht den Großteil aller steuerpflichtigen Objekte aus.

Wer muss Grundsteuer zahlen?

Grundsätzlich ist der Eigentümer zur Zahlung der Grundsteuer verpflichtet. Bei der Grundsteuer bei Immobilienbesitz können Vermieter diese Kosten jedoch als Betriebskosten auf ihre Mieter umlegen. Dies ist im Betriebskostenrecht ausdrücklich geregelt.

Bei Erbbaurechten zahlt der Erbbauberechtigte die Steuer. Auch bei geteiltem Eigentum haften alle Miteigentümer entsprechend ihrer Anteile für die Grundsteuerschuld.

Grundsteuerreform beratung: Neue Berechnungsgrundlagen seit 2025

Die bedeutendste Steuerreform der letzten Jahrzehnte verändert ab 2025 die Grundsteuerberechnung grundlegend. Diese Reform betrifft jeden Immobilienbesitzer in Deutschland und schafft völlig neue Möglichkeiten, die Steuerlast zu optimieren. Wer die neuen Regelungen versteht, kann grundsteuer sparen möglichkeiten besser nutzen.

Verfassungsrechtliche Änderungen im Überblick

Das Bundesverfassungsgericht erklärte 2018 das bisherige Grundsteuersystem für verfassungswidrig. Die veralteten Einheitswerte aus den 1960er Jahren führten zu ungerechten Bewertungen. Ab 2025 basiert die Berechnung auf aktuellen Grundsteuerwerten vom 1. Januar 2022.

Die neue Steuermesszahl sinkt drastisch von 0,35% auf etwa 0,031% für Wohngrundstücke. Diese Änderung ermöglicht es Immobilienbesitzern, grundsteuer vermeiden legal durch bessere Bewertungsverfahren zu reduzieren.

Bundesmodell vs. Ländermodelle

Fünf Bundesländer entwickelten eigene Berechnungsmodelle: Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Niedersachsen. Das Bundesmodell berücksichtigt Grundstückswert, Gebäudewert und Mietniveau. Bayern nutzt hingegen ein einfaches Flächenmodell ohne Wertermittlung.

Hamburg implementierte ein Wohnlagenmodell mit Bodenrichtwerten. Diese Vielfalt schafft unterschiedliche grundsteuer sparen möglichkeiten je nach Bundesland. Immobilienbesitzer sollten ihr jeweiliges Landesmodell genau prüfen.

Auswirkungen auf bestehende Immobilienbesitzer

Die Reform bringt sowohl Entlastungen als auch Mehrbelastungen mit sich. Ältere Immobilien in weniger attraktiven Lagen profitieren oft von niedrigeren Bewertungen. Moderne Objekte in begehrten Stadtlagen können höhere Steuern erwarten.

Entscheidend bleibt der kommunale Hebesatz. Gemeinden können durch Anpassungen die tatsächliche Steuerbelastung beeinflussen. Experten empfehlen, frühzeitig Einspruch gegen fehlerhafte Grundsteuerbescheide einzulegen.

Die Neubewertung aller 36 Millionen Grundstücke schafft Rechtssicherheit bis 2029. Danach erfolgen regelmäßige Anpassungen alle sieben Jahre.

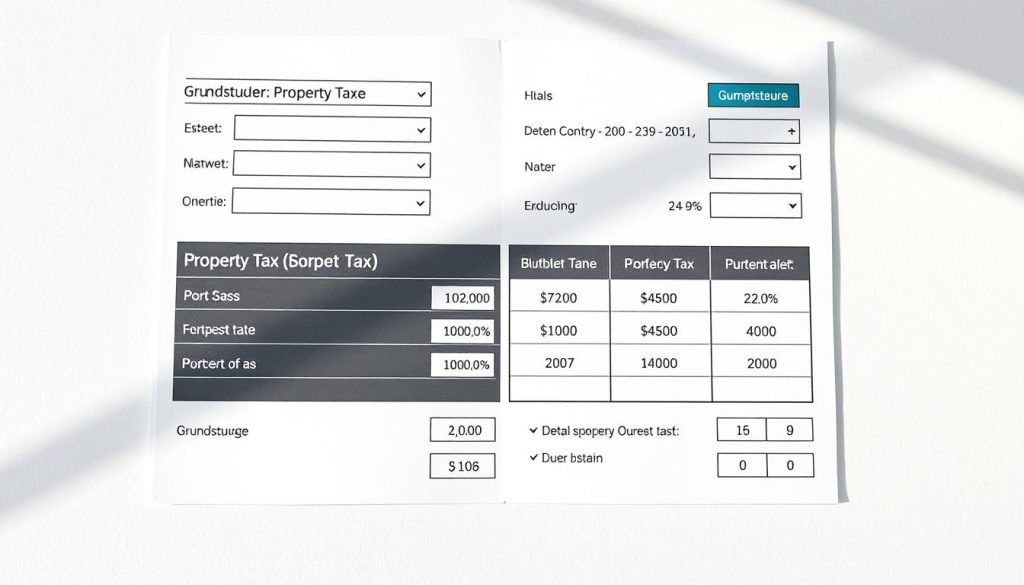

Grundsteuerwert berechnen: Praktische Schritt-für-Schritt Anleitung

Um den Grundsteuerwert berechnen zu können, müssen Immobilienbesitzer mehrere aufeinander aufbauende Schritte durchlaufen. Die neue Grundsteuer folgt einer klaren Formel: Grundsteuerwert x Steuermesszahl x Hebesatz. Diese systematische Herangehensweise ersetzt die bisherigen Einheitswerte und sorgt für eine zeitgemäße Bewertung.

Der Berechnungsprozess gliedert sich in drei wesentliche Phasen. Zunächst wird der Grundsteuerwert ermittelt, anschließend die Messzahl angewendet und schließlich der kommunale Hebesatz berücksichtigt.

Ermittlung des Grundsteuerwerts

Die Grundlage für alle weiteren Berechnungen bildet der Grundsteuerwert. Dieser wird je nach Immobilienart unterschiedlich ermittelt. Wohnimmobilien werden nach dem Ertragswertverfahren bewertet, während für Geschäftsimmobilien das Sachwertverfahren zur Anwendung kommt.

Der Bodenrichtwert bildet das Fundament der Bewertung. Diese Werte finden Sie in den BORIS-Systemen der jeweiligen Bundesländer. Multiplizieren Sie den Bodenrichtwert mit der Grundstücksfläche, um den Bodenwert zu erhalten.

Die Grundstücksfläche entnehmen Sie dem Grundbuchauszug oder dem Kaufvertrag. Achten Sie darauf, dass die Fläche korrekt angegeben ist, da sie direkten Einfluss auf die Steuerberechnung hat.

Gebäudewert und Immobilienalter bewerten

Für die Gebäudebewertung sind mehrere Faktoren entscheidend. Das Baujahr bestimmt die Alterswertminderung, während die Wohn- oder Nutzfläche die Bewertungsgrundlage bildet. Die statistische Nettokaltmiete fließt ebenfalls in die Berechnung ein.

Bei älteren Gebäuden wirkt sich die Alterswertminderung reduzierend auf den Gebäudewert aus. Modernisierungen können diesen Effekt teilweise kompensieren.

Berechnung der Grundsteuer-Messzahl

Die Steuermesszahl wurde gegenüber den alten Werten deutlich reduziert. Für Wohngrundstücke beträgt sie 0,031 Prozent, für Nichtwohngrundstücke 0,034 Prozent. Diese niedrigen Sätze gleichen die höheren Grundsteuerwerte aus.

Sozialer Wohnungsbau erhält einen besonderen Vorteil: Hier wird ein Abschlag von 25 Prozent gewährt. Dies reduziert die Steuerbelastung für geförderten Wohnraum erheblich.

Anwendung des kommunalen Hebesatzes

Der Hebesatz wird von jeder Gemeinde individuell festgelegt. Er ist der entscheidende Faktor für die endgültige Steuerbelastung. Multiplizieren Sie den Grundsteuermessbetrag mit dem örtlichen Hebesatz, um die jährliche Grundsteuer zu erhalten.

Die Hebesätze variieren stark zwischen den Gemeinden. Während ländliche Gebiete oft niedrigere Sätze haben, verlangen Großstädte meist höhere Hebesätze. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung über den aktuellen Hebesatz.

Grundsteuer recht tipps: Legale Sparmöglichkeiten und Optimierungsstrategien

Zahlreiche Sparmöglichkeiten bei der Grundsteuer bleiben vielen Eigentümern unbekannt. Dabei können durchdachte Strategien die jährliche Steuerlast erheblich reduzieren. Die wichtigsten Optimierungsansätze reichen von der Nutzung gesetzlicher Freibeträge bis hin zu spezialisierten Einspruchsverfahren.

Grundsteuer freibetrag nutzen und maximieren

Der Grundsteuererlass bietet konkrete Entlastungsmöglichkeiten bei unverschuldetem Leerstand oder Mietausfällen. Eigentümer können einen Antrag auf Erlass stellen, wenn ihre Immobilie strukturell nicht vermietbar ist. Der Antrag muss bis zum 31. März des Vorjahres bei der zuständigen Gemeinde eingereicht werden.

Besonders bei längeren Leerstandszeiten lohnt sich die Prüfung dieser Option. Die Gemeinden gewähren den Erlass meist ab einer Leerstandsdauer von sechs Monaten. Eine ordnungsgemäße Dokumentation der Vermietungsbemühungen ist dabei entscheidend.

Grundsteuer einspruch erheben bei fehlerhaften Bescheiden

Fehlerhafte Grundsteuerbescheide kommen häufiger vor als vermutet. Eigentümer sollten ihre Bescheide sorgfältig prüfen und bei Unstimmigkeiten einen Grundsteuer einspruch erheben. Die Einspruchsfrist beträgt einen Monat nach Zustellung des Bescheids.

Häufige Fehlerquellen sind falsche Flächenangaben, unzutreffende Bodenrichtwerte oder fehlerhafte Gebäudebewertungen. Eine professionelle steuerliche Beratung kann bei komplexen Sachverhalten wertvolle Unterstützung bieten.

Grundsteuer sparen möglichkeiten bei verschiedenen Immobilienarten

Verschiedene Immobilienarten bieten spezifische Optimierungsmöglichkeiten. Die Steuerbelastung variiert je nach Nutzungsart und rechtlichem Status der Immobilie erheblich.

Denkmalschutz und steuerliche Vorteile

Denkmalgeschützte Objekte profitieren von besonderen Ermäßigungen bei der Grundsteuer. Diese Immobilien erhalten oft reduzierte Steuersätze aufgrund ihrer kulturellen Bedeutung. Zusätzlich können Eigentümer von speziellen Abschreibungsmöglichkeiten bei Sanierungsmaßnahmen profitieren.

Land- und forstwirtschaftliche Sonderregelungen

Land- und forstwirtschaftliche Betriebe unterliegen vereinfachten Bewertungsverfahren. Sie zahlen deutlich günstigere Steuersätze als gewerbliche oder private Immobilien. Diese Sonderregelungen gelten auch für Hofstellen und betriebsnotwendige Gebäude.

Grundsteuer bei Immobilienbesitz: Umlage und rechtliche Aspekte

Die Umlage der Grundsteuer auf Mieter folgt klaren gesetzlichen Regelungen, die sowohl Rechte als auch Pflichten definieren. Gemäß § 2 der Betriebskostenverordnung gehört die Grundsteuer zu den umlagefähigen Nebenkosten. Vermieter können diese vollständig auf ihre Mieter übertragen, sofern entsprechende Vereinbarungen im Mietvertrag getroffen wurden.

Ausnahmen und Regelungen bei der Umlage

Obwohl die Grundsteuer grundsätzlich umlagefähig ist, gibt es Situationen, in denen eine Grundsteuer nicht umlegbar wird. Dies tritt ein, wenn keine wirksame Nebenkostenvereinbarung im Mietvertrag existiert. Fehlen entsprechende Klauseln, muss der Vermieter die Grundsteuer selbst tragen.

Auch bei unvollständigen oder unwirksamen Vertragsklauseln entstehen Grenzen der Umlagefähigkeit. Vermieter sollten daher ihre Mietverträge sorgfältig prüfen und gegebenenfalls anpassen.

Rechtliche Grundlagen der Nebenkostenumlage

Die Verteilung erfolgt meist nach dem Wohnflächenanteil der einzelnen Mieteinheiten. Alternative Verteilungsschlüssel sind möglich, müssen jedoch vertraglich vereinbart und sachgerecht sein. Die Abrechnungsmodalitäten folgen den allgemeinen Regeln der Betriebskostenabrechnung.

Vermieter können die Grundsteuer steuerlich als Werbungskosten geltend machen, auch wenn sie diese auf Mieter umlegen. Diese doppelte Berücksichtigung ist gesetzlich zulässig und steuerlich vorteilhaft.

Praktische Hinweise für Vermieter und Mieter

Vermieter müssen ordnungsgemäße Belege vorhalten und die Abrechnungsfristen einhalten. Mieter haben das Recht, Einsicht in die Abrechnungsunterlagen zu nehmen und fehlerhafte Umlagen zu beanstanden.

Abrechnungszeitraum und Dokumentationspflichten

Die Abrechnung erfolgt jährlich für das Kalenderjahr. Vermieter müssen bis zum 31. Dezember des Folgejahres abrechnen. Alle Belege sind mindestens drei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen vorzulegen.

Fazit: Grundsteuerreform als Chance für optimierte Immobilienbesteuerung

Die Grundsteuerreform bringt trotz ihrer Komplexität eine verfassungsrechtlich notwendige und gerechtere Besteuerung von Immobilien mit sich. Individuelle Belastungsverschiebungen sind unvermeidlich, wobei die Gemeinden durch Anpassung ihrer Hebesätze ein konstantes Steueraufkommen sicherstellen sollen.

Immobilienbesitzer sollten die neuen Regelungen als Gelegenheit verstehen, ihre Steuerlast zu optimieren. Die verschiedenen grundsteuer sparen möglichkeiten reichen von der Nutzung von Freibeträgen bis hin zur rechtlichen Prüfung von Steuerbescheiden. Eine proaktive Auseinandersetzung mit der Reform zahlt sich langfristig aus.

Die Reform führt weder zu Einnahmeverlusten noch zu höheren Einnahmen für die Gemeinden. Entscheidend für die tatsächliche Belastung bleibt der kommunale Hebesatz. Immobilienbesitzer profitieren von einer frühzeitigen Beschäftigung mit den neuen Bestimmungen und sollten bei komplexen Sachverhalten professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Das neue System schafft langfristige Planungssicherheit für Eigentümer und Kommunen gleichermaßen und bildet eine solide Grundlage für die zukünftige Immobilienbesteuerung in Deutschland.